中國乳企,用AI對沖周期

作者|新熵-新消費組 來源|新熵(ID:xinshangxz)

乳企們的AI轉型,不是解藥,而是進化引擎,是市場周期性波動與結構性變革下的必要戰略選擇。

在全球乳業市場波動加劇、出生率持續走低、消費者需求日益多元化的背景下,中國乳企正直面“奶周期”的嚴峻挑戰。

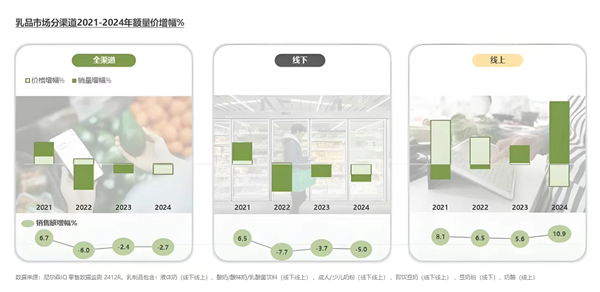

今年7月的第一周,農業農村部數據顯示,內蒙古、河北等10個主產省份生鮮乳平均價3.04元/公斤,同比下降6.5%,逼近周期底部。另有市場調研機構尼爾森IQ的數據顯示,2024年底國內乳制品全渠道銷售額下降2.7%,線下跌幅更為明顯達到5%。供給過剩、消費疲軟、成本倒掛,乳業“剪刀差”再現。

▲圖/尼爾森IQ

困境之下,伊利、蒙牛、飛鶴等乳業龍頭企業紛紛借助人工智能技術,推動企業轉型升級,試圖在激烈的市場競爭中找到新的增長點。

AI不僅成為乳企們應對周期性波動的“對沖工具”,更是其在存量競爭中實現差異化競爭的關鍵手段。從數據資產到智能決策,從供應鏈優化到精準營養研發,AI技術正在重塑乳業的生產方式與商業模式。

甚至在WAIC(世界人工智能大會)現場,還能看到眾多耳熟能詳的消費品牌展臺。伊利、飛鶴作為其中的代表,前者在一樓通道入口擺上動態數據大屏,實時展示AI供應鏈系統;后者則把原創IP卡通形象“鶴小小”放到展臺中央,讓它與觀眾實時對話,讓不少消費者首次發現AI早已融入自己的日常生活之中。

當牧場開始用神經網絡思考,工廠用算法指揮機械臂,這場智能革命正在重塑乳企的未來。不過,乳業的強周期性特點來源于上游養殖產業的生物學規律,以及資本擴張收縮的市場調節機制,與其說AI是一副萬能的解藥,不如說是一個進化的引擎。想要真正打造出穿越周期的鑰匙,還需要乳企們兼顧此刻與來日。

乳業的數字化轉型并非一蹴而就,早在十年前,伊利、蒙牛等行業巨頭就已開啟這一征程。

2015年,伊利提出“智慧乳業”戰略,構建了從牧場到餐桌的全產業鏈追溯體系,通過物聯網技術,為每頭奶牛配備“數字身份證”,實現了奶源信息的實時監控與精準管理;蒙牛則在2016年啟動了“數字蒙牛”計劃,引入大數據分析平臺,優化供應鏈協同效率,提升市場響應速度。這些早期實踐,為乳業積累了海量的生產、銷售與消費數據,成為后續與AI深度融合的“數據基石”。

根據中國奶業協會發布的《中國奶業質量報告(2024)》,截至2023年,全國存欄奶牛百頭以上規模化養殖比例增長到76%,規模牧場99%以上配備全混合日糧攪拌車,100%實現機械化擠奶。在國家奶牛產業技術體系監測的規模牧場中,2023年分別有83.7%和79.1%的牧場實現精準飼喂、產奶量自動記錄。

這一系列數據表明,乳業的數字化基礎設施在生成式大模型風起云涌之前,已基本搭建完成,為如今AI技術的深度應用創造了條件。可以說乳業的AI化改造,也是數字化積累后的一次進化。

伊利的“智慧牧業生態系統”,整合了物聯網、大數據與AI技術,能夠實現從青貯收儲到奶牛監測、精準飼喂到成本分析的全流程數字化管理。通過智能項圈,可實時監測奶牛的體溫、步數、反芻次數、躺臥時間等生理數據,利用算法進行分析,提前預警奶牛的健康問題,保障奶源質量穩定。

在原奶調配環節,伊利還采用智能算法連接奶源與工廠,優化物流路徑,使24小時送達率大幅提升,同時降低了整體物流成本。這一過程中,AI并非憑空創造價值,而是通過優化既有數據流程,讓原本分散的數據“活”起來,實現更高效的資源配置。

有著“奶粉茅”之稱的飛鶴乳業,在數字化轉型過程中,同樣注重數據資產的積累與利用。

自2018年起,飛鶴便全面實施數字化轉型,構建了數據中臺與業務中臺,打通了生產、銷售、市場等多個環節的數據壁壘。在此基礎上,開始構建AI能力中臺,將AI技術作為新的支柱,與數據中臺和業務中臺協同發展。

最近兩年更是通過引入火山引擎的豆包大模型,打造了智能問答項目,實現了數字人與消費者的高效互動,問答響應率達到100%,準確率超過95%。這一應用不僅提升了客戶服務質量,還通過對消費者反饋數據的分析,為產品研發與市場策略調整提供了有力支持。

由此可見,乳業的AI化進程,是對過去十年數字化轉型成果的繼承與升華。它不是簡單地將AI技術疊加在傳統業務之上,而是用更智能的算法,激活了早已沉淀的數據資產,實現從數據驅動到智能決策的跨越。這一過程,既是乳業順應科技發展潮流的主動求變,也是應對市場競爭加劇、成本壓力上升等現實挑戰的必然選擇。

在國內乳業的AI轉型浪潮中,頭部企業基于自身戰略定位與核心優勢,探索出了各具特色的AI應用路徑。雖然底層邏輯都是通過AI賦能全產業鏈,提升運營效率與市場競爭力,但在具體實踐上卻各不相同。

伊利一直將供應鏈韌性視為核心競爭力。在AI應用方面,伊利強調技術在質量管控與綠色生產領域的深度融合。在生產環節,伊利通過AI視覺識別技術,對產品包裝、質量進行實時檢測,有效降低了次品率;在綠色生產方面,伊利利用AI算法優化能源管理系統,根據生產負荷實時調整設備能耗,實現了單噸產品能耗降低10%的目標。

此外,伊利還推出了超寫實數字人“金婰”,作為品牌形象大使與消費者互動,提升品牌影響力與用戶體驗。

飛鶴則專注于精準營養領域,以母乳研究為核心構建AI大數據平臺,利用AI技術對海量母乳樣本進行分析,挖掘母乳成分與嬰兒健康成長之間的關聯,為產品配方優化提供科學依據。

同時,飛鶴通過AI能力中臺,實現了對消費者的精準洞察與個性化服務。例如,通過智能推薦系統,根據不同寶寶的年齡、體質與營養需求,為寶媽推薦最適合的產品與喂養方案,增強消費者粘性。

蒙牛在AI應用上更側重于智能制造與場景創新。其打造的全球首個液態奶燈塔工廠,實現了從訂單接收、生產調度到產品配送的全流程智能化。

此外,蒙牛積極布局運動營養、特醫食品等高附加值賽道,利用AI技術進行產品研發與市場推廣。例如,蒙牛推出的MENGNIU.GPT模型,能夠根據消費者的運動習慣、健康狀況等數據,為其定制個性化的運動營養方案,也算是找到了新的增長空間。

▲圖/浪潮新消費

這些差異背后,分別反映出伊利在供應鏈整合方面的深厚底蘊、飛鶴在研發積累上的專業優勢,以及蒙牛在場景創新領域的敏銳洞察力。AI技術只是它們進一步放大自身長板、強化核心競爭力的工具。

總體來看,頭部乳企在“AI+乳業”的探索中,雖路徑不同但目標一致,即通過AI技術賦能全產業鏈,提升企業運營效率、產品質量與市場競爭力,以應對日益激烈的市場競爭與不斷變化的消費需求。這些探索不僅為企業自身發展注入新動力,也為整個乳業的智能化升級提供了寶貴經驗。

奶周期里的拐點

自2022年起,國內生鮮乳價格持續下行,截至2024年12月底,全國10個主產省生鮮乳銷售均價為每公斤3.11元,較2023年年末均價下降15.03%,連續三年呈下降趨勢。

與此同時,乳制品消費端增長乏力,受經濟環境、人口結構變化、出生率下降等因素影響,市場需求疲軟,乳企庫存積壓嚴重。

據農業農村部農產品市場分析預警團隊分析,當前乳業面臨的困境,本質上是供需失衡、成本壓力與消費疲軟的三重疊加。在供給端,前期行業擴張導致奶源過剩;在需求端,消費能力與意愿正經歷雙重下降,市場難以消化過剩產能,這也是乳業從增量市場轉向存量市場的必然陣痛。

在這種背景下,AI技術成為乳企尋求破局的關鍵力量。在生產環節,AI通過優化生產流程、提升設備運行效率,幫助企業降低生產成本。

盡管AI在效率優化上展現出強大能力,但乳業的周期性根源并未因技術介入而消失。上游養殖端的“生物周期”始終是繞不開的壁壘:奶牛的產奶量受品種、年齡、繁殖周期影響,從犢牛培育到成母牛產奶需2-3年周期,且單頭奶牛的年產奶量存在生理上限。

當市場需求突然萎縮時,即使AI能精準預測,養殖端也難以在短時間內縮減供給——過量淘汰奶牛會導致未來復蘇期的奶源短缺,而維持存欄則意味著持續的飼料、養殖成本支出。這種“調整滯后性”,使得生鮮乳價格的周期性波動難以被技術完全抹平。

并且,乳業的AI改造并非一蹴而就,需要長期、大量的投入。從智能設備采購、系統搭建到算法模型訓練,整個過程短則3-5年才能初見成效。對于短期面臨現金流壓力的企業而言,這無疑是巨大的挑戰。

還有最現實的問題,盡管AI技術在提升生產效率、優化供應鏈等方面具有顯著優勢,但在刺激消費增長方面,其作用仍相對間接。在當前消費市場疲軟、出生率下降的大環境下,如何通過AI技術創新產品、營銷模式,真正激發消費者的購買欲望,仍是乳企亟待解決的問題。

乳業的AI轉型,既不是能迅速扭轉乾坤的“神藥”,也不是毫無價值的概念炒作。它是乳業在長期發展過程中,面對市場周期性波動與結構性變革,所做出的必要戰略選擇。

當AI成為乳企的標配能力,行業的競爭焦點將回歸到“技術如何服務于產業本質”。乳業的周期性波動,本質是供需關系與產業規律共同作用的結果,AI能優化效率、縮短響應時間,卻無法替代對消費趨勢的深刻理解、對產業鏈韌性的長期構建,以及對可持續發展的戰略投入。

在這個過程中,乳企需要保持戰略定力,持續投入研發與創新,同時密切關注市場動態與消費者需求變化,才能在乳業的新一輪變革中搶占先機。

參考資料:

甲子光年,《食品飲料企業轉型AI白皮書》

中國企業家雜志,《乳業“國家隊”的新質未來》

鈦媒體,《誰來引領AI下半場?中國乳業前排競速》

36kr,《從牧場到餐桌,一杯AI牛奶的數智啟示錄》

編者按:本文轉載自微信公眾號:新熵(ID:xinshangxz),作者:新熵-新消費組

廣告、內容合作請點這里:尋求合作

咨詢·服務