GDP13萬億!中國“第一大市”,到底有多強?

從上世紀80年代以深圳為核心的珠三角區是中國經濟的強力引擎,到90年代以上海為中心的長三角區又一次經濟騰飛,每一次,都可窺見港口經濟的影子。

面臨以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新時代發展格局,港口經濟正在向灣區經濟進化。

01

全球進入灣區時代!

世界銀行的調研數據顯示,全球約60%的經濟體量來自于港口海灣地帶及其直接腹地,75%的大城市、70%的工業資本和人口集中在距海岸100公里的海岸帶地區。

施羅德(Schroders)發布的《2023年全球城市指數報告》,2023年全球30個最佳城市大多分布在灣區。

舊金山、紐約、倫敦、香港、新加坡等灣區城市源源不斷吸取全球最優質的人才、尖端科技、資本、創新力量等要素資源。而灣區城市所形成的灣區經濟,向外聯通世界,向內引領國家及區域發展。

“灣區經濟”,已成為世界各國參與全球化、掌握全球資源配置能力、確立競爭優勢的重要載體。中國大力發展“灣區經濟”,是順勢而為,也是抓住新時代格局下海洋經濟話語權。

從形成條件來看,中國擁有3.2萬公里長的海岸線,位列世界第6,曲折蜿蜒的海岸線塑造了大大小小的海灣,其中,面積大于10平方公里的海灣150多個,大于5平方公里的200多個(包括河口灣和澙湖)。

觀察海岸線,中國最有機會發展出灣區經濟的有四個地方,分別為:環渤海大灣區、環長江口-杭州灣大灣區、北部灣大灣區、粵港澳大灣區。

環渤海大灣區,東西寬約346公里,南北長約550公里,形狀呈“C”字,渤海海峽最短距離約105公里,由北向南分布著遼中南、京津冀及山東半島三大城市群。但渤海海峽跨海通道項目多年來毫無動靜,受制于空間及交通限制,環渤海大灣區內部彼此聯系十分松散。

2021年出臺的《國家綜合立體交通網規劃綱要》,赫然出現了渤海海峽跨海通道建設目標,令人浮想聯翩。不過,目前,環渤海大灣區仍處于民間暢想階段。

環長江口-杭州灣大灣區,地處長三角洲南翼黃金區域、錢塘江入口,是國內唯一河口型海灣。北岸為長江三角洲南緣,南岸為寧紹平原,以上海為龍頭,杭州、寧波是兩個中心城市,舟山、嘉興、紹興為三大協同空間,進而輻射的沿海和腹地空間。

這一灣區由于地理上以杭州灣為中心,因此浙江最為熱心。2003年,浙江布局環杭州灣產業帶時,已將沿海沿灣的杭州、寧波6市納入環杭州灣區域,其心思呼之欲出。

2017年正值澳港澳大灣區提上日程,引發國內灣區經熱潮,浙江順勢提出了“大灣區”建設構想,力邀上海共建“中國第二個大灣區”,省級層面亮出大灣區建設路線圖《浙江省“大灣區”建設行動綱要》,還給出了“力爭2035年把杭州灣經濟區建成世界級大灣區”的明確時間表。今年3月杭州灣跨海鐵路傳來好消息,通蘇嘉甬鐵路杭州灣跨海鐵路橋海上首個樁基開鉆。

不過,杭州灣跨海大橋建造工期仍需時間,再加上長三角城市群戰略關系的調整,杭州灣大灣區近年來討論聲量漸少。

北部灣大灣區在設想中以廣西北海、欽州、防城港、南寧、廣東湛江、海南的海口、儋州等為支撐,但同時也是少見的跨國大灣區,西邊一大半包括越南河內、峴港等地,因此建設難度更高。

比起國內其他三大灣區,粵港澳大灣區的構想從一開始就透露出不一般的信號!

粵港澳大灣區是由國家最高領導人親自謀劃、親自部署、親自推動,秉承國家意志。2012年12月,在黨的十八大后首次離京考察就來到廣東,提出“希望廣東聯手港澳打造更具綜合競爭力的世界級城市群”。

2017年7月1日,《深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議》由國家發改委和粵港澳三地政府在香港簽署,標志著粵港澳大灣區建設正式啟動。

2019年2月,《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的發布,明確了大灣區應以香港—深圳、廣州—佛山、澳門—珠海為核心,構建極點帶動、軸帶支撐的高質量網絡化城市群。

至此,中國也迎來了真正的“第一灣”,劍指世界“一流灣區”,更重要的是,粵港澳大灣區成為中國發展灣區經濟的標桿,承接“十四五規劃”海洋經濟,為未來“多灣區城市群戰略”埋下伏筆。

02

再續珠江經濟奇跡,5年跑出“世界第四灣”!

2023年,是《粵港澳大灣區建設規劃綱要》發布的第五年,粵港澳大灣區已成為與美國的紐約灣、舊金山灣和日本的東京灣齊名的世界第四大灣區。

數據顯示,2022年大灣區內地9市GDP為104681億元人民幣,加上香港和澳門后,經濟總量超13萬億元人民幣,已超過舊金山灣、接近紐約灣;人口已經超過8600萬,相當于其他三大灣區的總和。

5年時間,經濟總量新增近3萬億元,新增人口1600多萬,接近于荷蘭的全部人口,經濟奇跡再次出現在珠三角這片土地。

粵港澳大灣區11個城市中,有4個城市經濟總量超萬億元,并且形成了“廣佛肇”、“珠中江”、“深莞惠”等城市組團發展的格局。

世界著名灣區均依托于巨大的港口群,粵港澳大灣區擁有香港、深圳、廣州等世界級樞紐港口及珠海、虎門、惠州、汕頭等地方港口。

根據廣東省交通運輸廳消息,2022年,廣州、深圳已邁入億噸大港行列。

2022年,廣州港完成貨物吞吐量6.55億噸,集裝箱吞吐量2485萬標箱,港口吞吐量和集裝箱吞吐量穩居世界前列;2022年深圳港集裝箱累計吞吐量首次突破3000萬標箱,其中進出口集裝箱吞吐量近2700萬標箱,同比增長2.3%,外貿航線數近300條;香港港完成集裝箱吞吐量1657萬標箱,吸引了接近900家開展航運相關業務的公司落戶。

一個世界級港口群,將在粵港澳大灣區誕生!

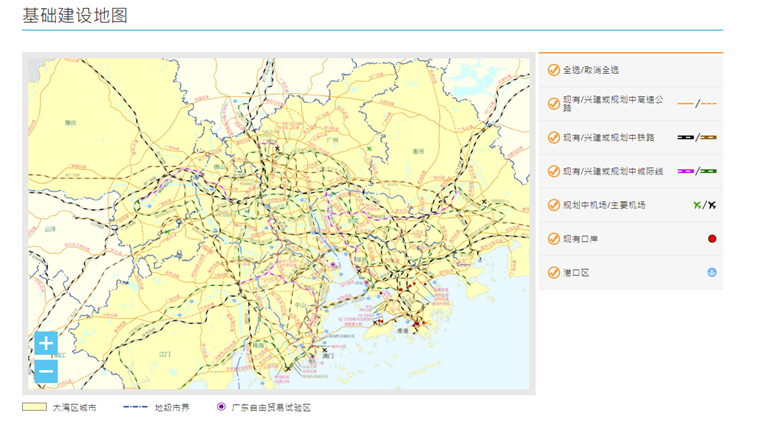

一流灣區應具備現代化的交通體系、完善的基礎設施,為產業、資本、人才集聚提供保障。近年來,粵港澳大灣區大力構建綜合立體交通網絡,基本實現一小時生活圈,加速打通空間壁壘。

2018年通車的港珠澳大橋,實現一橋連接香港、珠海和澳門三地;前不久,深中通道海底隧道合龍消息傳來,深圳和中山兩市在伶仃洋海底實現“牽手”,粵港澳大灣區最后一塊“拼圖”得以嵌合;貫通深圳、東莞、廣州、中山和江門5座城市的深江鐵路進展順利。

至此,一條“黃金走廊”橫向穿過大灣區。

此外,通車多年的廣深高速公路、廣珠城際軌道,與在建的中山西部外環高速公路等構成縱向骨架。目前,大灣區核心區高速公路密度達到每百平方公里8.7公里,媲美紐約、東京等世界主要灣區。

圖片來源:粵港澳大灣區官網

發達的金融業,同樣是一流灣區不可或缺的要素。坐擁兩大交易所,粵港澳大灣區金融規模已達世界級水平。2017年底粵港澳三地銀行總資產合計約7萬億美元,超過了紐約灣區和舊金山灣區。

從2020年起,人民幣就成為大灣區的第一大結算貨幣。到2022年末,大灣區存款規模達到43.3萬億元人民幣,貸款規模達到32.4萬億元人民幣,香港、廣州、深圳多次入選全球金融中心城市,且排名穩中有升。

數據顯示,2021年,粵港澳大灣區金融業增加值超過1.5萬億元,較2018年增長近35%,占GDP比重超過10%。

2022年深交所融資規模預計接近2100億元,位居全球第二。而香港股市高度發達,最近12年中,香港有7年新股發行(IPO)集資額排全球榜首。

粵港澳大灣區越來越像一座“超級城市”,呈現出前所未有的爆發力。2022年底,粵港澳三地政府聯合舉行粵港澳大灣區全球招商大會,現場達成合作項目853個、投資總額達2.5萬億元人民幣。

在年初的政府工作報告中,廣東省提出,2023年廣東經濟社會發展主要預期目標為經濟增長5%以上,其中大灣區內地9市的目標增速多高于此;香港特區政府此前預計香港2023年增長介于3.5%至5.5%,預計澳門經濟也將實現反彈。

03

取經國際一流港灣,擦亮灣區名片,避免掉入“灣區經濟陷阱”。

雖然在GDP、人口等總量指標上,粵港澳大灣區絕對值較大,但若用人均水平來衡量經濟發展水平,距離國際一流灣區尚有一線距離。

舊金山灣區人均GDP超過13萬美元,在世界資源灣區當中遙遙領先;紐約灣區人均GDP位列第二,超過9萬美元;東京灣區人均GDP接近5萬美元,而粵港澳大灣區人均GDP接近2萬美元。

在產業方面,粵港澳大灣區雖然有深莞惠、廣佛肇、珠中江三大產業圈,香港—深圳—廣州縱軸貫穿,理論上產業分工合作、協同創新、優勢互補,但實際上面臨產業同質化等問題。

從2015年-2020年廣東珠三角內部工業同構相似系數平均數基本呈上升態勢,如深圳、東莞和珠海系數均達0.9以上,中山、佛山和珠海之間的系數也在0.8左右。

珠三角外圍部分地市產業趨同程度也比較高,如肇慶、江門、陽江、清遠和云浮等地區的系數在0.7以上,說明產業同構情況仍未得到緩解,產業鏈內重復建設和同質競爭等問題凸顯,抑制廣東產業內循環。

尤其是計算機通信、電氣機械、基礎化工、金屬制品業,前兩者幾乎是所有城市的主導產業,并且在各市的產業增加值占比均較高。

這意味著,粵港澳大灣區還需向“前輩”們取經灣區規劃、產業再布局。

6月26日,由前瞻產業研究院發布的《國際灣區發展路徑及經驗借鑒》報告,探尋國際一流灣區在不同階段驅動灣區發展的核心要素,為粵港澳大灣區的發展提供經驗借鑒。

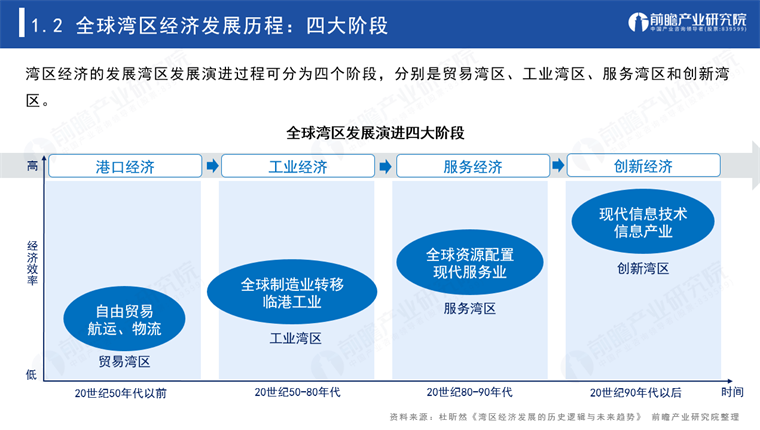

縱觀國際三大灣區發展歷程,經歷了港口經濟、工業經濟、服務經濟和創新經濟,如今形成了各具特色的“灣區名片”,紐約灣區定位為“金融灣區”,東京灣區被稱為“產業灣區”,舊金山灣區為“科研灣區”。

向舊金山灣區學“高科技灣區”。舊金山灣區整體上呈現的是從“單中心集聚”走向“泛網絡化”功能聯動與一體化的發展態勢,產業發展圍繞三個主要城市:舊金山、奧克蘭和圣荷西。以高新技術服務業(依托硅谷片區)、信息產業和金融保險業為主導產業,在信息技術、新材料、新能源等領域獨霸全球。

依托硅谷灣區擁有上千家科技公司,以及斯坦福大學、加州伯克利大學等一流高校和科研機構,科技創新型灣區成為舊金山灣區最亮眼的名片。同時,舊金山灣區還是全球創業風險投資中心,擁有全球最多的獨角獸。

前瞻產業研究院總結,舊金山灣區的創新發展離不開公共政策提供的保障和支持、一流高校和研究機構輸送人才和技術、成熟的科技金融體系提供的資金支持等因素。

向紐約灣區學“金融灣區”。紐約灣區的崛起通過四輪規劃引領了灣區百年發展,逐步形成以知識經濟主導的產業格局,助其成為全球金融中心,成為美國乃至全球經濟最為發達的地區之一。

紐約灣區重點產業分布具有明顯的區域性特征。紐約州主要發展金融業、制造業和文化創意產業;新澤西州主要發展生物制藥和專業技術服務;康涅狄格州主要發展軍工及裝備制造和保險業。

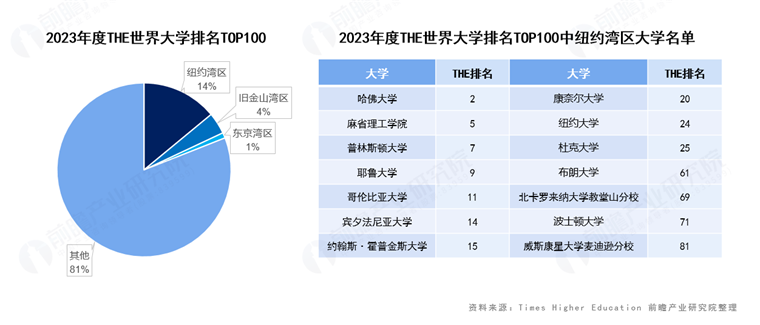

同時,紐約灣區注重教育力量,是美國東部教育重鎮,灣區擁有共58所高校,其中14所是世界排名TOP100的大學,超過了舊金山灣區和東京灣區入圍TOP100的大學數量。

前瞻產業研究院總結,紐約灣區歷次規劃都非常重視完善交通運輸體系;注重調節產業在區域內的分布格局,實現城市錯位發展,將環境因素納入整體區域規劃中;歷次規劃都致力于保護綠地和水域。

此外紐約灣區聚集了雄厚的資本,以及擁有極為便利的融資環境,帶動產業轉型升級;注重人才培養,高校院校密集分布,科研實力強勁,擁有完善的產學研合作模式。

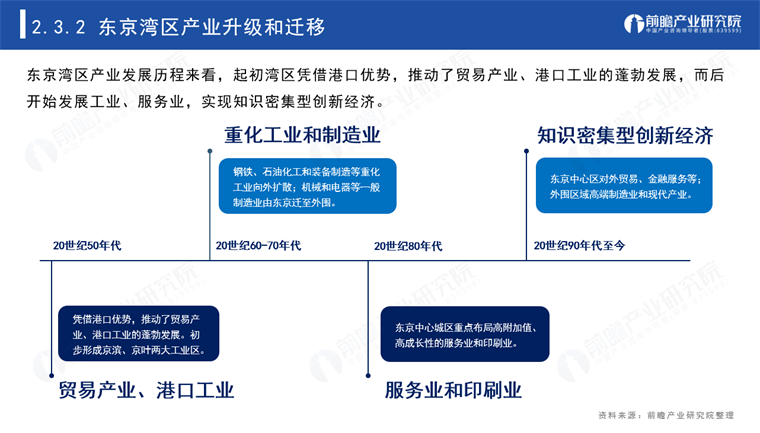

向東京灣區學“產業灣區”。東京灣區主要依靠人工規劃而建成的,基本規劃確定灣區城市功能和發展方向,事務規劃落實具體的部署。但初期模仿倫敦的城市規劃最終失敗,再比如早期開發新城主要是作為“臥城”而沒有產業轉移,結果是新城發展落后和巨大的通勤壓力。

后來日本出臺了諸多政策,包括產業和相關配套服務的轉移等,確保東京灣區各區域均衡增長、資源環境協調。東京灣區產業集中在汽車、鋼鐵、精密制造等工業,并圍繞東京灣區的三大中心城市東京、橫濱和千葉進行發展,打造了高端制造新名片。

前瞻產業研究院總結,東京灣區的發展離不開科學規劃、創新驅動和區域協同,其中,重視規劃的科學性、適用性和持續性十分重要。

值得一提的是,舊金山灣區、紐約灣區、東京灣區正陷入諸多困境,粵港澳大灣區也需引以為警,避免掉入“灣區經濟陷阱”。

例如,生活成本高、通勤壓力大等問題,2022年舊金山灣區人口連續第三年減少,紐約長期霸榜世界上生活成本最高的城市,東京灣區則面臨環境污染、人口老齡化嚴重和國際競爭力削弱的困境。

前瞻經濟學人APP 產業觀察組

更多行業研究分析詳見:

【1】《國際灣區發展路徑及經驗借鑒》,前瞻產業研究院

【2】《2023-2028年中國重點港口現代物流行業市場調研與投資戰略規劃分析報告》,前瞻產業研究院

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內容,需要獲取前瞻產業研究院的正規授權。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

參考資料:

【1】《長三角搞一個“大灣區”,江浙滬怎樣形成合力……》,浙江日報

【2】《杭州灣大灣區 會否成為世界第五大灣區?》,浙江日報

【3】《環渤海高鐵將串起三大城市群 專家建議構建新大灣區》,界面新聞

【4】《上海浙江新共識:共同謀劃推進“環杭州灣大灣區”建設》,澎湃新聞

【5】《深入推進粵港澳大灣區高水平協同發展》,羊城晚報

【6】《對灣區經濟的一些認識和思考》,黃勇、陳文杰

【7】《新發展格局下粵港澳大灣區如何建設具有國際競爭力的現代產業體系》,韓永輝、麥煒坤、何珽鋆

【8】《粵港澳大灣區五年蝶變 | 藍圖走向現實 國際一流灣區風景正好》,上海證券報

【9】《灣區金融高質量發展:資本市場加速融合發展 助推國際金融樞紐建設》,21世紀經濟報

【10】《粵港澳大灣區綜合立體交通網絡越織越密,“1小時生活圈”基本形成》,南方日報

廣告、內容合作請點這里:尋求合作

咨詢·服務